Les Rencontres de Géopolitique critique créent un espace où nous cherchons collectivement à articuler des approches, des méthodes, des expériences et à susciter le contact et l’échange. Nous souhaitons faire des Rencontres un moment de partage et de réflexion à partir de nos engagements respectifs, à partir des lieux que nous fréquentons, des risques que nous prenons, des méthodes que nous inventons, des réseaux que nous créons. Cela passe aussi par les postures que nous adoptons les uns par rapport aux autres en prenant en compte les inégalités sociales qui jalonnent notre société et nos relations.

Co-organisées avec le laboratoire de sciences sociales PACTE (UMR 5194, équipe Justice sociale), les Rencontres visent à faire connaître au grand public les potentialités des analyses critique de la géopolitique. Elles permettent d’ouvrir un espace d’échanges où différents savoirs se croisent et entrent en dialogue, et ainsi de construire des ponts entre chercheurs et société civile.

Les Rencontres se déroulent dans différents lieux de l’agglomération grenobloise et accueillent des activités variées (tables-rondes, ateliers, conférence, films, jeux de rôles, etc.). Dans le programme, nous cherchons un équilibre entre une analyse critique, un décryptage et une dénonciation des inégalités et injustices présentes dans les sociétés contemporaines, ainsi qu’une ouverture sur les possibilités, perspectives et propositions pour les combattre.

Qu’est-ce que la géopolitique critique ?

La géopolitique critique offre pour nous la possibilité de dénoncer l’instrumentalisation de ses théories par les États, d’investir une plus large diversité d’échelles d’application et multiplicité de points de vue, permettant d’élargir à de plus nombreux faits politiques. Toutes ces raisons la rapproche de la méthode de la transformation de conflit.

Elle nous permet par exemple de questionner la production des savoirs et leur hiérarchisation, déconstruisant la domination des savoirs experts, en adoptant une démarche méthodologique singulière et en rendant possible de promouvoir la diversité des approches (histoire, géographie, anthropologie, sciences politiques, sociologie, économie) sur les questions liées aux territoires, aux conflits et aux pouvoirs. Elle ouvre à des espaces d’échanges qui laissent la place à des discours critiques.

En bref, traditionnellement, la géopolitique se met au service des acteurs au pouvoir et vise à les renforcer dans leurs processus de domination. Dans une perspective critique, ces rencontres visent à produire des connaissances et des leviers d’action qui appuient, cette fois, l’émancipation politique.

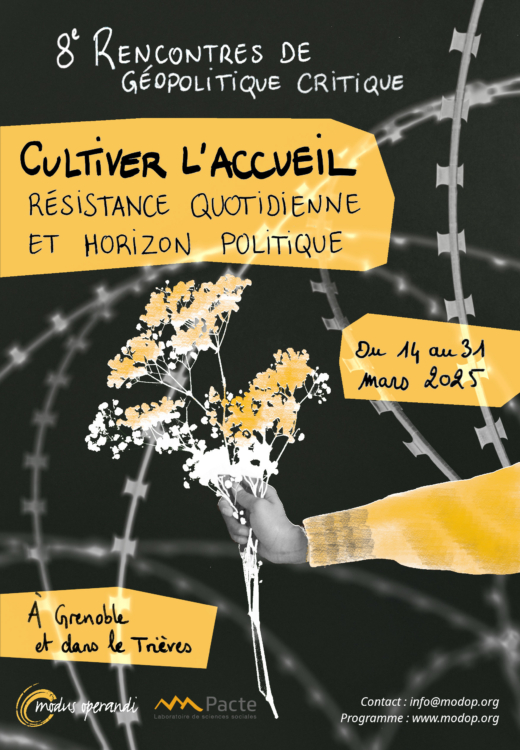

Cultiver l’accueil : Résistance quotidienne et horizon politique

8e édition, 14 – 31 mars 2025

Texte de présentation des Rencontres 2025

À partir de l’approche de Modop, celle de l’analyse des conflits comme source de transformation sociale, nous souhaitons nous saisir de la question de l’accueil pour les 8e Rencontres de géopolitique critique en 2025.

En effet, aujourd’hui, comme à d’autres époques, l’accueil devient parfois un acte de résistance. Lorsque nous en faisons l’expérience, l’accueil peut surprendre sur ce qu’implique la rencontre. L’autre nous embarque dans ses aventures, dans sa vie et dans ses galères, nous obligeant à partager un peu de sa condition. Ce déplacement rappelle chez certain·es des liens avec des histoires personnelles ou héritées. Pour d’autres, il amène à lire la société à travers d’autres points de vue mettant en lumière des incohérences entre valeurs et réalités des politiques mises en œuvre.

Nous avons choisi de nous concentrer sur l’accueil bien que l’hospitalité soit aussi redevenue un mot de ralliement dans les discours politiques actuels pour celles et ceux qui par solidarité collective ou individuelle soutiennent, accompagnent, dénoncent les violences, et participent concrètement à des formes différentes d’accueil et de refuge. Il est aussi un mot de lutte pour contrer l’hostilité affichée par certaines autorités politiques.

L’hospitalité est, en effet, chargée historiquement d’un sens moral qui va vers le fait de subvenir aux besoins de personnes nécessiteuses (offrir un abri, un lit, de la nourriture, des soins…). Dans ces conditions, elle repose sur une relation inégalitaire et asymétrique. Cette hospitalité peut être accomplie par devoir, obligation morale et ne nécessite pas forcément la rencontre. L’accueil, par distinction, relève de pratiques et d’intentions qui participent d’une inclusion sociale qui vise à dire la bienvenue et à prévoir l’arrivée de l’autre.

Accueillir c’est autoriser à participer, c’est donner l’élan pour prendre soin ensemble de ce qui nous est cher et nécessaire. C’est rendre visible le partage que cela demande, nous nourrissant de la présence de l’autre mais aussi prenant le risque de ne plus décider seul·e. Accueillir c’est faire de la place sans assigner.

Accueillir implique de penser le monde que nous avons en partage : Est-il vaste ou étroit ? Est-il fragile ou résistant ? Est-il approprié par certain.es ou mis en commun ? De quoi est-il fait ? À quoi n’a-t-on pas accès ? Par quels intérêts est-il régi ? Quels pouvoirs avons-nous à partager à différentes échelles ?

Dans le contexte du non-accueil par l’État, l’accueil peut produire, à travers des manifestations de solidarité, un « chez nous pluriel », qui permette de se projeter dans une action commune, un monde qui fait commun avec les autres. Les actions de solidarité instaurent des alternatives qui déploient une capacité de soutenir les formes de vie collective, en tissant des relations dans le sens de la réciprocité et de l’égalité radicale. Une égalité, par principe, et non pas des actions pensées dans le but de l’instaurer. Ces actions s’inscrivent dans la durée des engagements et des expériences.

Partout les perceptions s’affrontent, des personnes organisent l’accueil et d’autres refusent de le penser. Certain.es affichent qu’on ne peut pas accueillir ou seulement sous certaines conditions. Le risque est que notre société devienne hostile à chacun·e. Face à la montée d’une hostilité croissante dans la société française à l’égard de l’autre, du différent, de l’étranger·e, nous souhaitons nous saisir de cette entrée de l’accueil comme résistance et point de départ. L’enjeu est bien de continuer à rendre ensemble ce monde accueillant pour chacun·e de nous-autres et de nous tous·tes.

La paix !

7e édition, 10 -16 mai 2023

« La paix ! »

Pour ne pas laisser aux discours majoritaires le sens de ce mot qui en font l’opposé de la guerre et du conflit, et le confondent avec l’ordre et la répression…

… pour s’en ressaisir, le comprendre comme un processus continu qui donne sa place au conflit, lui permet de s’exprimer, de faire entendre les besoins de ses acteur.ices, rend visibles les violences invisibilisées et conduit à plus de justice sociale.

Modop propose une exploration de ce thème pour les Rencontres 2023 à travers les contributions des intervenant.es.

Nous parcourrons tour à tour les manifestations de maintien de l’ordre et du contexte répressif sous prétexte de paix, puis les propositions de fonctionnements différents, qui donnent leur place à une expression d’autres voix.

PROGRAMME

Mercredi 10 mai

Quelle paix pour l’Ukraine ? (Table ronde)

avec Olga Bronnikova, enseignante-chercheure Université Grenoble Alpes/ILCEA4 (CESC), membre de l’association Ukraine Grenoble Isère / Tetyana Lyubchyk, enseignante au Lycée Pablo Neruda, présidente de l’association Ukraine Grenoble Isère / Hanna Perekhoda, doctorante, Université de Lausanne, membre de l’association suisse Comité Ukraine / Perrine Poupin, chargée de recherche CNRS, AAU CRESSON / Anastasia Riabchuk, enseignante-chercheure,Académie Mohyla-Kyïv, PAUSE, membre du comité de rédaction de Commons : Journal of Social Criticism

Cette table-ronde réunira des chercheuses et enseignantes d’origine ukrainienne ou travaillant sur l’Ukraine. Elles sont, pour plusieurs d’entre elles, militantes et membres actives d’associations de solidarité avec l’Ukraine et les Ukrainien.nes.

L’objectif de cette discussion est de revenir sur les visions de la paix en Ukraine, de recentrer le débat sur ce que les Ukrainien.nes veulent elles et eux-mêmes. Les intervenantes présenteront différentes formes de mobilisation et de résistance de la société ukrainienne à l’invasion de leur pays. Elles reviendront également sur l’importance de l’expérience de la solidarité internationale avec l’Ukraine dans des pays aussi différents que la France, la Pologne et la Géorgie.

12h30 – 14h, Maison de l’International, 1 rue Hector Berlioz 38000 Grenoble

Mercredi 10 mai

Vers une Culture Régénératrice (Atelier)

avec Extinction Rebellion Grenoble

« La culture dominante qui s’est progressivement emparée du monde pendant les dernières centaines d’années est une culture qui annihile le vivant. Les systèmes vivants des autres espèces, et les systèmes à l’intérieur même des communautés humaines (sexisme, racisme, homophobie, validisme, classisme, agisme,…). Si nous arrivons à résoudre le problème de, disons, les émissions de gaz à effet de serre mais que nous fonctionnons toujours avec la même culture dominante, alors nous aurons une autre menace existentielle après ça, puis une autre après, et la suivante… Nous n’allons pas vraiment changer la trajectoire de l’humanité sur la planète si on ne change pas la culture. Nous avons besoin d’une culture qui n’est pas « dégénératrice », mais une culture qui est régénératrice qui encourage le développement et l’évolution et la complexité toujours plus grande des systèmes vivants, y compris des communautés humaines. Comment mettre en place cette culture dans nos luttes ?»

18h30 – 21h, à la Base 17 rue du Dauphiné 38000 Grenoble

Jeudi 11 mai

Débat sur la militarisation et la privatisation de l’exploitation de l’espace* (Débat)

Avec Laure Ortiz, professeur émérite agrégée des Universités en Droit Public

Atelier sur la militarisation et la privatisation de l’exploitation de l’espace (que l’on appelle le New Space) et le projet de Shona Illingworth de porter à l’ONU la revendication d’un nouveau droit humain. A partir de la présentation croisée d’extraits de deux de ses œuvres – Topology of Air et Lésions in the landscape.

* espace = domaine spatial (non « espace public »)

12h – 14h, Salle 003 – Sciences Po Grenoble – 1030 av. centrale – Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d’Hères

Jeudi 11 mai

La paix, un processus conflictuel. La Colombie en exemple (Atelier)

Approche socio-linguistique – équipe de recherche DRAINE

La paix, souvent pensée comme un état de fait, sera ici abordée selon un processus conflictuel, au cours duquel se négocient sa signification, sa mise en place et sa stabilité. À la lumière de la situation colombienne, et d’un point de vue sociolinguistique, nous proposerons des ateliers autour des notions de mémoire et de témoignage que nous pensons comme des leviers fondamentaux pour tendre vers la paix tout en étant à la source même de conflictualités. En rappelant les violences passées et en faisant émerger différents statuts de victimes, nous verrons comment ces outils engagent une négociation oscillant entre les impératifs de vérité, pardon, réparation et réconciliation.

18h – 19h30, Salle d’activité – la Caspule, 21 rue boucher de perthes 38000 Grenoble

Vendredi 12 mai

Dans quelle paix pensez-vous vivre ? (Atelier + performance artistique)

Avec une personne engagée à Bure

Après un temps de discussion en petits groupes autour de « dans quelle paix pensez-vous vivre ? » suivi de partages d’expériences de répression, ce sera le moment de penser à comment faire avec l’impuissance que l’on ressent. On parlera de puissance d’agir, de création, de pratiques corporelles et d’insurrection permanente.

La discussion sera suivie d’une performance artistique.

Nourriture à prix libre

18h – 21h, Collectif voisin, 9 et 11 place Charpin – quartier de l’Abbaye 38100 Grenoble.

Lundi 15 mai

« Introduction aux communs »

Avec Valérian (Doctorant sur les communs culturels) et Elsa (Master 2 Géopoésis, en stage à Modop).

De la redécouverte récente de l’idée de « bien communs » dans les années 70, à l’évolution vers « les communs » avec de l’ouverture de la notion aux nouveaux communs et l’intérêt placé sur le « commoning » qui met l’accent sur les processus collectifs, cet atelier permettera une introduction à la notion. Un temps d’éxposé sera suivi de questions-réponses puis d’un temps de réflexion en petits groupes.

Cette soirée se terminera par la poursuite d’échanges informels autour de boissons et de nourriture.

18h30 – 20h30, Antigone, 22 rue des Violettes 38000 Grenoble

Mardi 16 mai

Emilie Notéris, autrice de La fiction réparatrice (Rencontre + atelier)

Avec Gaëlle de la Librairie Les Modernes

Échanges autour de ses derniers livres suivi d’un atelier d’écriture collective de 10 à 12 personne, autour d’un manifeste sur le thème des rencontres et de la fiction réparatrice.

La fiction réparatrice propose « une approche queer pour réparer les binarismes qui abîment le monde et les relations que nous entretenons avec lui et les autres – elle regarde du côté de la culture populaire, du cinéma américain et des séries télé pour re-pe/anser le dualisme sexe-genre, examine la philosophie contemporaine pour dépasser l’opposition nature-culture et expérimente dans la forme même de son essai la réarticulation entre théorie et fiction. » (uveditions.com)

Pour l’atelier : inscriptions à contact@lesmodernes.com + apporter des textes littéraires et théoriques queer féministes et engagés, l’écriture d’un manifeste sera collective autour des thèmes des Rencontres.

19h – 20h30 rencontre / 20h30 – 22h30 atelier, Librairie Les Modernes, 6 rue Lakanal 38000 Grenoble.

Pour une citoyenneté plurielle et radicale

6e édition, 7 -19 mars 2022

Il ne suffit pas d’habiter ce monde pour avoir des droits en partage : bien que nous en soyons tous et toutes les co-héritier·es, ce monde n’échappe pas aux divisions, aux ruptures et aux conflits. Une pratique politique de l’inimitié prédomine et organise les sociétés à travers le rejet en cloisonnant, séparant, excluant… cette politique agit en essentialisant les catégories sociales et dessinant des frontières entre nous. La frontière ne se réduit pas à un tracé cartographique. La frontière s’observe, elle voyage et circule avec les corps ; elle est mobile et participe à construire des hiérarchies. L’arbitraire du lieu et de la condition de naissance nourrit l’injustice sociale. L’invention de la citoyenneté a cherché à organiser la relation entre le peuple et le pouvoir, à aménager la participation politique et à nourrir une quête toujours plus grande d’égalité. Dans sa mise en œuvre, elle a été et est bien imparfaite en excluant certaines catégories (femmes, esclaves…) et en ne parvenant pas à s’affranchir de l’arbitraire de la naissance (instauration du suffrage censitaire par exemple). C’est par les luttes et les mouvements sociaux que, progressivement, la citoyenneté devient accessible aux populations évincées.

Notons d’ailleurs que le mot « citoyenneté » donne à entendre une pluralité de sens : du synonyme de « habitant·es de la cité » à « personne bénéficiant du droit de vote », en passant par l’idéal de « citoyen·ne du monde ». Cette pluralité participe à le galvauder, à le rendre flou et parfois même à lui conférer un caractère très ambigu. Cela conduit certain·es à rattacher ce mot à une logique d’appartenance à une nation, confirmant l’existence d’un imaginaire national. Une telle conception sous-entend un « dedans » et un « dehors », laissant implicitement émerger que certaines personnes seraient citoyennes légitimes et d’autres non.

Cette déclinaison de la citoyenneté laisse éclore l’idée que celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans l’imaginaire national n’épouseraient pas les valeurs de la république. L’instrumentalisation de ces valeurs s’impose pour dessiner les contours d’un modèle de citoyenneté refusant de penser la différence dans toute sa complexité. Le principe de laïcité est abusivement utilisé pour interdire plusieurs pratiques comme par exemple le port du voile dans certains espaces public. Les contrôles au faciès effectués par les forces de police montrent à l’évidence que tou·te·s les citoyen·nes ne sont pas perçu·es à égalité. S’il existe la catégorie de citoyen·nes, il existe implicitement la catégorie de « non-citoyen·nes » à l’instar de toutes ces personnes étrangères qui vivent, travaillent et paient leurs impôts et à qui on dénie le droit de participer à la décision politique. Pour certain·es d’entre elles et eux, travailleur·ses, parent·es d’élèves, voisin·es, l’État impose une précarité administrative.

En pensant la citoyenneté comme une base de l’égalité, on ouvre une fenêtre à sa dénationalisation.

La citoyenneté plurielle et radicale déconstruit l’essentialisation, en permettant à chacun·e de participer et d’être entendu·e. Les groupes se composent et se recomposent constamment, au gré des idées et des pratiques. Dès lors les personnes sont vues à égalité, en tant que sujets politiques et non pas comme des membres des catégories essentialisées et hiérarchisées.

Cette conception recèle un ensemble de droits politiques qui vient affirmer la puissance collective des sujets politiques à construire une organisation et à décider pour leur communauté. Cette communauté politique se fabrique dans des interdépendances et dans un espace-temps partagé, sources de solidarités et de conflits. Il ne suffit pas de dire que les citoyen·nes peuvent participer à égalité à la vie politique, encore faut-il examiner les rapports de pouvoirs pour agir contre l’inégalité d’accès à la parole. Pour cela, nous avons besoin d’une pluralité d’espaces pour nous rencontrer, discuter, partager, se dire les désaccords, voire élaborer des discours contestataires ouvrant ainsi la voie aux transformations sociales. C’est à partir de cette conception que nous souhaitons investir l’idée d’une citoyenneté en actes : une pratique du politique qui reconnaît des existences sociales et l’appartenance à un espace commun. La communauté a besoin d’être repensée comme une politique de l’accueil où chacun·e puisse prendre place.

L’association Modus Operandi et ses partenaires entendent se saisir du terme « citoyenneté » dans toute sa complexité et ces incertitudes lors des sixièmes Rencontres de géopolitique critique qui auront lieu à partir du 14 mars 2022 dans l’agglomération grenobloise.

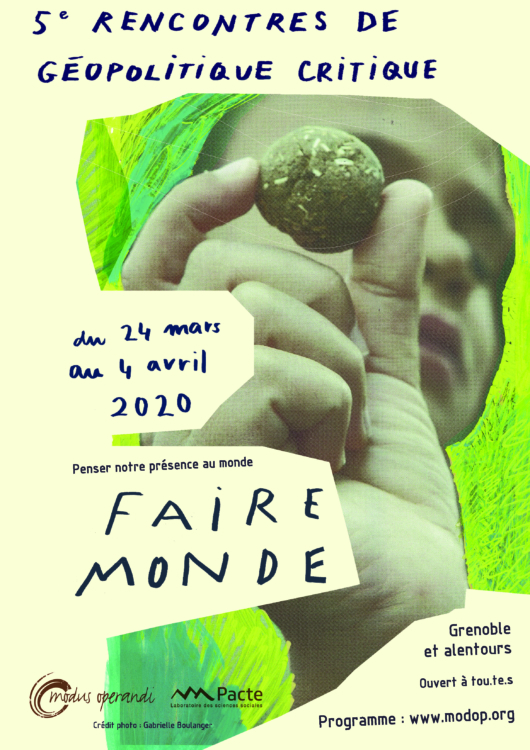

Faire monde

5e édition, 8 -19 mars 2021

Edition 2020 reportée à 2021

En choisissant Faire Monde pour titre, les 5es Rencontres de Géopolitique critique posent les constats suivants : la persistance d’une politique de la division héritée de la période coloniale et sans cesse reproduite depuis ; l’urgence à sortir de la perspective prédatrice, dévastatrice, conquérante et excluante ; la militarisation de l’espace public, comme une nouvelle forme de guerre permanente, menée par un État moderne dont la citoyenneté ne cesse de s’effriter. La mondialisation fonctionne à coups de tentatives d’homogénéiser le monde à travers diverses catégories (territoriales, économiques, sexuées, raciales…). Dans ces conditions, l’unité est une violence, une injustice, une domination. Tant de choses à transformer.

Faire monde c’est chercher à désapprendre, à se décentrer, avec pour cap une pensée archipélique fondée sur une politique de la relation. Nous refusons la quête d’une nouvelle totalité et nous cherchons plutôt une contre-pensée, une pensée de la relationalité qui voit dans la relation, comme le dit Felwine Sarr, « un lieu par excellence de la lutte contre la politique de la prédation ».

Faire monde c’est se relier ; c’est voir et reconnaître les singularités en présence ; c’est affirmer notre allergie à l’idée d’un monde singulier, au despotisme de l’identité.

Faire monde c’est pluraliser ; créer et multiplier les centres, loin de la logique de mise en périphérie. Il n’existe pas, comme l’analyse Achille Mbembe, un propre de l’humain, un individu générique qu’il faudrait non seulement différencier des autres qui n’appartiennent pas au centre unique planétaire mais également « qui serait séparable de l’animal ou du végétal ; ou encore que la Terre qu’il habite et exploite ne serait qu’un objet passif de ses interventions ». En sortant d’une lecture anthropocentrée, le monde peut être vu dans le cadre d’une écologie générale et d’une géographie à plusieurs centres, et non comme un simple artefact qui résulte de la force de l’humain. Participer ainsi à la construction d’une société du vivant c’est reconfigurer nos regards sur le monde.

Faire monde pour ne pas craindre la rencontre avec l’hétérogène, avec la contradiction et les

fractures, dissimulées au-delà du visible. C’est chercher à rendre la confrontation avec la différence, constructive. C’est construire le conflit pour qu’il répare les injustices. Exprimer la colère, dénoncer l’injustice, revendiquer des droits, désobéir, sont autant de façons de contribuer au commun.

Avec Faire monde, nous chercherons à défaire ce monde divisé et opposé par les imaginaires géographiques orientalistes, pour donner à voir nos interdépendances et nos liaisons. Les chemins sont multiples : subvertir la logique binaire et manichéenne (eux et nous ; le Sud et le Nord ; les Noirs et les Blancs ; …) ; déconstruire les imaginaires qui fondent des rapports de domination ; décentrer le point de vue masculin blanc impérialiste pour ouvrir la voie aux polyvocalités de la multitude…. C’est donc un travail sur nos imaginaires ; sur nos représentations de l’ici et de l’ailleurs. Rompre avec la représentation d’un Sud comme l’image en négatif d’un Nord, et associé aux maladies, aux conflits ethniques, à la pauvreté, à la mauvaise gouvernance etc. Rompre avec un discours qui reste un discours colonial.

Faire monde nécessite une réflexion sur le privilège de la couleur, la blanchité au coeur de l’impérialisme. Quand la théorie raciale tombe en disgrâce, après la deuxième guerre mondiale, un nouveau discours la remplace : celui des différences culturelles et du développement. La fin de la période coloniale ne met pas un terme à l’infériorisation, les processus d’altérisation poursuivent leur travail, en empruntant à d’autres registres, mais en maintenant les privilèges liés à la race.

Faire monde c’est relever le défi des mots, car les mots comptent et nous devons être attentif·ve·s à l’effet qu’ils procurent sur le monde et sur les personnes. Nous voyons un enjeu à proposer un vocabulaire qui nomme les choses telles qu’elles sont. Nous avons besoin de nommer ensemble ce qui nous arrive car, tant qu’on ne dispose pas des mots, le monde reste opaque et on ne sait pas comment agir sur lui. Faire monde c’est donc aussi travailler ensemble à se doter des mots qui dénoncent et visibilisent les intentions de divisions.

Faire monde comporte aussi un enjeu de narration.

Notre société est organisée autour d’un ensemble de récits que nous racontons sans relâche : le récit du progrès, celui de la conquête, de la domination…etc. Nos aspirations et nos actes sont chargés et orientés par ces récits. Pour faire monde, il faut alors faire récit, oser de nouvelles visions à raconter et à vivre, à partager et à expérimenter. C’est revendiquer un récit qui prend racine dans nos préoccupations, nos émotions et nos aspirations d’aujourd’hui. Nommer ce qui nous rend chacun·e impuissant·e, faire exister notre peur collectivement, c’est transformer une émotion personnelle en problème politique. Le récit devient alors une nouvelle pratique du politique et l’occasion d’un rassemblement.

Faire monde se passe alors, pour une partie, dans l’espace public. Il est le lieu de nos pratiques situées et de nos relations quotidiennes, trame pour revendiquer la justice sociale, nos luttes, notre bien-être et notre survie. Cet espace nous le faisons, le construisons par nos actions et nos forces. Même produit par le pouvoir, il reste le lieu du possible parce qu’il permet aux revendications de devenir visibles et publiques. Faire monde conduit alors à faire place. Fabriquer, inventer, créer des places, par et pour celles et ceux qui en sont privé·e·s, qui sont relégué·e·s dans des non-places. Ne cherchons plus à simplement trouver place dans la société telle qu’elle est établie, utilisons plutôt notre imagination pour la transformer, la remodeler, bouger les positions et subvertir les rapports de pouvoir. Faire place passe par la production d’interstices et en s’ouvrant à la relation.

Dans un contexte de catastrophisme écologique, faire émerger de nouveaux mondes en faisant converger nos craintes, en réactivant notre sentiment d’appartenir ensemble à un même réel, est une réponse à l’incapacité qui nous bloque et qui empêche notre pouvoir d’agir. Il s’agit d’écrire les récits manquants de l’Histoire, les contre-récits qui visibilisent l’inaperçu, le dissimulé, les mécanismes cachés et dévoilent leur violence. Nous avons besoin de contre-récits pour rendre justice aux personnes, et aux luttes invisibilisées qu’elles ont portées. Pour refuser cette violente paix et dénoncer la fabrique du consensus néolibéral.

Faire monde en intégrant une démarche poétique.

Les démarches artistiques, parce qu’elle font naître des nouveaux paysages culturels et intellectuels partagés, participent à défaire et refaire le monde dans sa pluralité. Il s’agit de l’apprentissage de nouvelles façons, plus sensibles, d’observations qui nous apprennent une manière différente d’être au monde, de le comprendre et d’agir sur lui. Il faudrait travailler nos sensibilités, aiguiser nos capacités de perception, nourrir notre créativité afin de se rendre compte que le monde est toujours en train d’être fait, les rapports de force se renégocient et réorganisent l’ensemble.

L’imagination que nourrit un certain nombre de discours écologistes est celle d’un retour à un monde sans pollution, nourris par des rêves de nettoyage pour réparer le monde. Les déchets font pourtant partie de notre monde et leur présence a tant un caractère irréversible, qu’on peut se demander s’il ne faut pas les intégrer dans notre représentation du monde. Comment faire monde avec les déchets, les rebuts, tout ce qui est produit et relégué sans pour autant accepter la poursuite des activités polluantes ?

Pour tout cela, des espaces communs sont à ouvrir, avec une attention particulière pour un monde qui exalte la rencontre et le contact, avec l’objectif de relever le défi de la mutualité, pour faire une société du vivant. Ce travail commun cherche aussi à organiser une perception fine du réel pour cesser de céder à la simplification. Respecter le divers et imaginer un état de mise en présence des cultures vécues pour bénéficier de l’enrichissement intellectuel, spirituel et sensible, à l’image de la mondialité telle que définie par Édouard Glissant.

Concrètement faire monde, autour de Grenoble du 27 mars au 4 avril 2020, consistera à ouvrir des espaces communs, partager un imaginaire pluriel, écrire des contre-récits, croiser les expériences de luttes contre les dé-liaisons dans nos sociétés, élaborer des contre-pensées, organiser l’insurrection de l’imaginaire face aux sicaires de la pensée, libérer nos capacités d’empathie et de solidarité, pratiquer notre liberté, dessiner des contre-cartographies, cultiver l’errance, se rencontrer, relier tout ce qui est dé-lié…

Pour penser notre présence au monde !

(Non) Violence !

4e édition, mars 2019

La question de la ré-émergence ou de l’exacerbation de la violence se pose plus en plus. Attentats terroristes en Europe, guerres interminables au Moyen Orient, en Afrique… « Violence partout, justice nulle part » titre une revue récente (Revue Monde commun, PUF, 01, Sept. 2018). Pourtant ces lectures privilégient l’analyse de la violence physique, directe, qui à notre sens ne couvre pas l’ensemble du spectre de la violence.

Pour leur 4e édition, les Rencontres de Géopolitique critique proposent de poser la question de la nature des violences à l’oeuvre dans notre société, avec la question notamment, qui est violent? Et de réfléchir aux modalités d’une action constructive dans ce contexte qui nous permettent de nous projeter vers un futur désirable.

Il s’agira de questionner la violence au sein des systèmes qui nous gouvernent : celui du néolibéralisme dont la fonction est de créer des inégalités ; celui des dispositifs sécuritaires, qu’ils se fassent loi issue de l’état d’urgence, contrôle aux frontières ou intervention dans l’espace public : la progressive militarisation exacerbe la répression et fabrique des ennemis ; celui plus largement de l’État chaque fois qu’il domine, qu’il expulse, qu’il exclut du droit commun, qu’il victimise pour faire taire ; celui de la production du savoir quand elle parle à la place des dominés… Et d’autres formes de ces violences encore. Nous voulons rendre visibles ces violences qui sont invisibilisées par les logiques et les stratégies de pouvoir, dire ce que la violence fait aux gens, de manière concrète car ses effets, eux, sont tangibles.

La géopolitique critique propose des outils pour questionner les multiples manifestations de violence et notamment l’invisibilisation de la violence structurelle. Dans un monde où les rapports de pouvoir asymétriques opèrent une séparation épistémologique entre les centres de pouvoir et ses périphéries, il est très important de rappeler que les espaces de visibilité – tout ce qui est rendu visible à travers des médias, réseaux sociaux et discours politiques – sont construits et cachent des espaces d’invisibilité. L’invisibilisation de la violence structurelle, ou institutionnelle, s’explique notamment par le fait que la violence est généralement énoncée par le pouvoir et, de ce fait, attribuée à ceux qui en sont le plus éloignés. La représentation d’un « sujet violent » rend difficile à une personne identifiée comme telle de se défendre et de visibiliser la violence dont elle est la cible, autant qu’elle sert à délégitimer certains acteurs engagés pour sa dénonciation et dans leur auto-défense.

Visibiliser les violences est nécessaire pour rendre compréhensibles les évolutions récentes dans notre société ; nous outiller dans le but de les décrypter est indispensable pour agir. Comment agir au-delà du verbe ? Les modalités d’actions sont à ré-inventer dans le contexte violent actuel qui exacerbe les rapports de pouvoir et les asymétries. Entre non-violence et violence défensive, les stratégies divergent.

Résistance, occupation, solidarité avec les exclus flirtent avec la désobéissance et sont à la fois réprimées violemment et l’objet de condamnations judiciaires.

Peut-on complètement maîtriser ses modes d’être visibles ou pas ?

Un autre choix peut être celui de prendre de la distance, se retirer, développer des vies autonomes et chercher à changer le monde par fragments.

Des expériences existent d’ouverture d’espaces d’indistinction, fondés sur la réciprocité de la non domination, où il n’est pas possible d’assigner une identité – je suis libre quand je ne suis pas sous le coup d’une domination et quand je ne domine pas – pour conduire des analyses communes des problèmes et penser des actions. La démocratie radicale peut inspirer pour organiser la confrontation, créer un rapport de force non violent, assumer le conflit comme espace constructif pour des transformations sociales. On a aussi besoin de temps et d’espace pour penser, se rencontrer et partager autour de la fête, « une démonstration de puissance sans arme » dont l’enjeu est de « dénoncer la cruauté du despotisme […et] affirmer l’humanité du peuple souverain à l’œuvre »… Sous une diversité de formes, révélant la variété de choix stratégiques, nous voyons un intérêt à visibiliser les utopies réalisées, même éphémères.

Pour une géopolitique (Non) Violence !

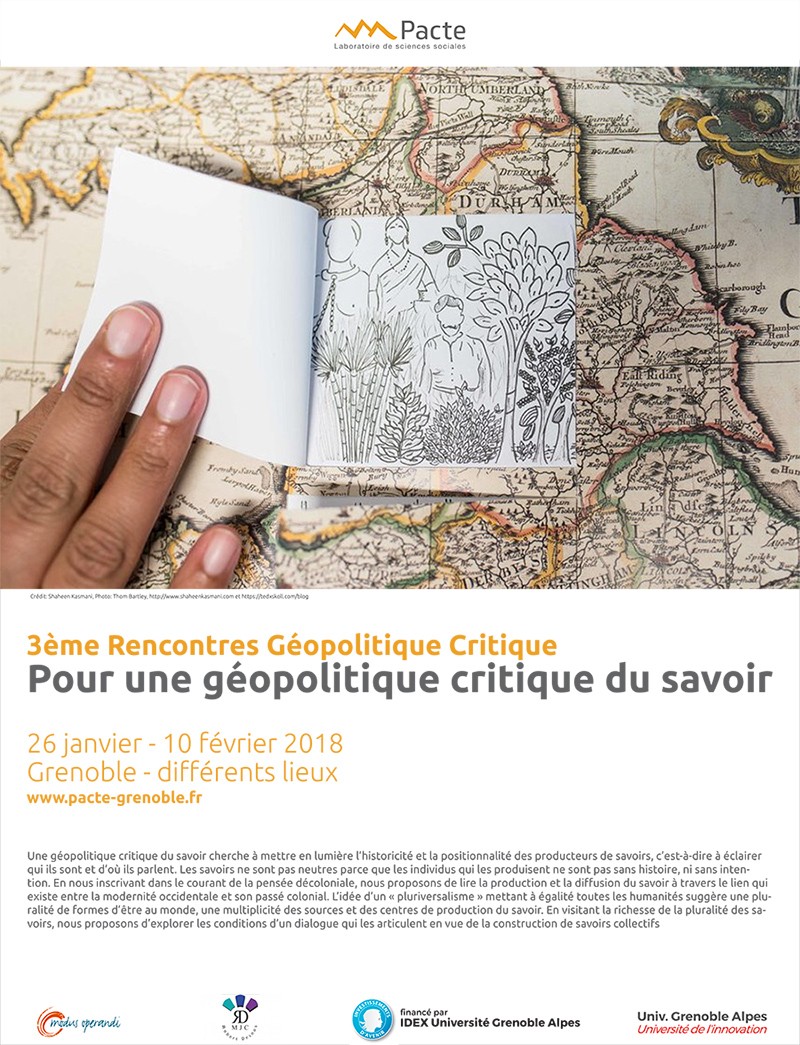

Pour une géopolitique critique du savoir

3e édition, février 2018

Comment le savoir est-il produit ? Par qui ? Où ? Comment circule -t-il ?

Une géopolitique critique du savoir cherche à mettre en lumière l’historicité et la positionnalité des producteurs de savoirs, c’est-à-dire à éclairer qui ils sont et d’où ils parlent. Les savoirs ne sont pas neutres parce que les individus qui les produisent ne sont pas sans histoire, ni sans intention. Ce sont des savoirs situés, socialement, historiquement, politiquement, positionnés dans les rapports de force en vigueur : classe, genre, religion… mais aussi des généalogies et des héritages.

Les différences sur lesquelles sont construites les sociétés ne fonctionnent pas indépendamment les unes des autres. Pratiquer l’intersectionnalité signifie refuser de séparer ces multiples facettes des différences pour concevoir l’action et les recherches à mener. Associée à un questionnement sur la positionnalité, l’analyse intersectionnelle permet une lecture de chacun à partir de ses positions propres dans le jeu des influences de la société.

Ce travail de réflexivité n’est pas étranger aux sciences sociales ni aux méthodes de l’éducation populaire qui proposent une analyse du lieu d’énonciation afin de comprendre le point de vue des auteurs, le déroulement et les orientations de la recherche. C’est une position de questionnement et d’écoute qui laisse une place au doute, nécessaire pour rendre possible le dialogue entre les différents lieux et producteurs du savoir. Dès lors, ce travail réflexif revêt d’emblée une dimension politique et épistémique.

En nous inscrivant dans le courant de la pensée décoloniale, nous proposons de lire la production et la diffusion du savoir à travers le lien qui existe entre la modernité occidentale et son passé colonial. Les processus coloniaux de l’expansion impériale de l’Occident se poursuivent aujourd’hui dans les inégalités au niveau mondial. La colonialité a donné les bases d’une classification sociale qui attribue la position supérieure aux peuples du monde occidental, à partir de l’unique critère de la race, qui, s’il a été critiqué depuis, persiste dans sa force de produire des préjugés. Une déclinaison de cette situation est l’émergence d’une forme adjectivale « littérature nègre » comme inférieure à la littérature occidentale. La rupture avec cette hiérarchisation a donné lieu à la négriture, comme modalité d’affirmation de son indépendance de pensée et du refus de la pensée sous-tutelle. Une rupture reste nécessaire et elle questionne la réception, par les acteurs des anciennes colonies, de concepts venus d’ailleurs. Citons seulement la « décolonisation conceptuelle » qu’appelle de ses vœux le philosophe ghanéen, Wiredu.

En définissant la « colonialité du savoir », des chercheurs en sciences sociales latino-américains ont mis au jour une forme de colonialité renouvelée qui se poursuit bien au-delà des indépendances, tant que les hiérarchies établies pendant la période coloniale se poursuivent par les logiques du capitalisme et du développement. Ils analysent une violence épistémique et appellent à une plus large reconnaissance d’une pluralité de savoirs. Une telle conscience décoloniale rend dès lors impossible l’énonciation d’un universalisme.

L’idée d’un « pluriversalisme » mettant à égalité toutes les humanités suggère une pluralité de formes d’être au monde, une multiplicité des sources et des centres de production du savoir. C’est une critique radicale de l’eurocentrisme dominateur et destructeur et une invitation à des approches nouvelles et des épistémologies alternatives, à développer des manières de vivre et de penser le monde. La diversité apparaît, dans ce contexte, comme le levier pour relever les défis de la justice sociale, en s’appuyant sur une conscience décoloniale et fondée sur une analyse intersectionnelle.

En visitant la richesse de la pluralité des savoirs, nous proposons d’explorer les conditions d’un dialogue qui les articulent en vue de la construction de savoirs collectifs. Nous chercherons à voir et entendre, à construire ensemble une pensée monde décolonisée, en s’émancipant des binarités forgées par l’eurocentrisme.

Les échanges sur une géopolitique critique du savoir se proposent de questionner au moins deux échelles :

– le niveau global, où un eurocentrisme persistant pose les modalités d’une asymétrie fondamentale dans les relations, sous la forme de colonialités.

– le niveau local, où sont questionnés les lieux de production de savoirs à partir des expériences pour explorer les possibilités de partenariat et de méthodologies favorisant le dialogue entre eux.

Pour une géopolitique critique du savoir

Droit à la ville

2e édition, mars 2017

Depuis 2016, les Rencontres de Géopolitique critique rassemblent une variété d’acteurs mêlant associations, militants, étudiants et chercheurs universitaire. Les Rencontres sont des temps d’aller-retour entre pratiques et pensées dans le but d’enrichir nos outils d’analyse et nos positionnements mais c’est aussi l’occasion de se connaître pour travailler ensemble à la production des savoirs sur la société.

La deuxième édition des Rencontres de Géopolitique Critique aura lieu du 8 au 11 mars 2017, dans différents lieux de l’agglomération grenobloise. Ces rencontres bénéficient d’un soutien financier du laboratoire de recherche en sciences sociales Pacte et de Modus Operandi.

Lorsqu’on revendique un droit c’est que certain-e-s en sont exclu-e-s. Comme beaucoup l’ont déjà écrit, l’urbain est aujourd’hui le cadre de vie de la majorité de la population mondiale. On parle même de « rurbanisation » pour parler des campagnes qui sont devenues des dortoirs pour les villes. Mais dans les représentations symboliques, économiques et politiques, l’urbain et la ville ne font pas un. L’espace urbain est multiple et inégal. A l’heure de la rénovation urbaine, celle qui doit installer la « mixité sociale » dans nos quartiers populaires, à l’heure des grandes opérations d’aménagement des centres villes, qui organisent la gentrification, quels en sont les effets réels, et qu’en est-il de la garantie d’un accès démocratique à la ville ?

Certains parlent des villes comme de puissances tentaculaires et attractives mais faut-il encore connaître les acteurs à l’œuvre et comprendre les logiques qu’ils inscrivent dans les territoires.

Les mouvements sociaux, comme le Global Plataforme for the Right to the City, parlent de lutte contre la ville capitaliste, mais entre les lignes de ces phrases combattantes, n’y a-t-il pas une invitation à penser la ville autrement, une ville plus solidaire et intégrante ? Des luttes pour le logement qui utilisent les vides comme refuges, aux luttes contre les frontières qui se servent des murs comme médias d’information et d’expression.

Le droit à la ville prend vie avec tous les conflits, les apprentissages et les avancées que le passage de la théorie à l’action induit.

Les droits de circuler librement, d’être protégé.e, d’avoir un logement digne, de se soigner, de pratiquer sa religion, de prendre part à la vie politique de la cité, etc. : le droit à la ville inclue tous les droits civils, politiques, économiques, environnementaux, sociaux et culturels en y ajoutant les dimensions du territoire et de la vie urbaine. Se substituant parfois aux pouvoirs publics, aujourd’hui de nombreuses associations luttent quotidiennement pour faire appliquer ces droits aux niveaux local et national. En plus d’être difficilement appliqués, l’accès à ces droits est aux prises avec les discriminations de genre, de classe sociale, d’origine, d’orientation sexuelle, de culte, d’âge…

Les mouvements sociaux ont écrit ce droit à la ville dans une charte qui navigue des Forum sociaux mondiaux au Congrès international de l’Habitat de Quito. Qu’en est-il des engagements politiques et des leviers disponibles ? Le Brésil l’ayant inscrit dans sa constitution, que pouvons-nous tirer de cette expérience pour ouvrir des perspectives d’action ?

Le « droit à la ville » est à la fois un outil de lutte et un concept théorique des sciences sociales. Depuis Henri Lefebvre beaucoup d’autres chercheurs (Harvey, Soja, Garnier, Purcell) ont repris l’idée du droit à la ville pour continuer sa conceptualisation. En même temps, les mouvements sociaux s’en saisissent au niveau local, national et international. De quoi le droit à la ville est-il le nom ? Quels ponts faut-il construire, entre militants, société civile et universitaires pour que les intérêts des plus démunis pèsent dans la production et dans l’organisation des villes ?

Le droit à la ville

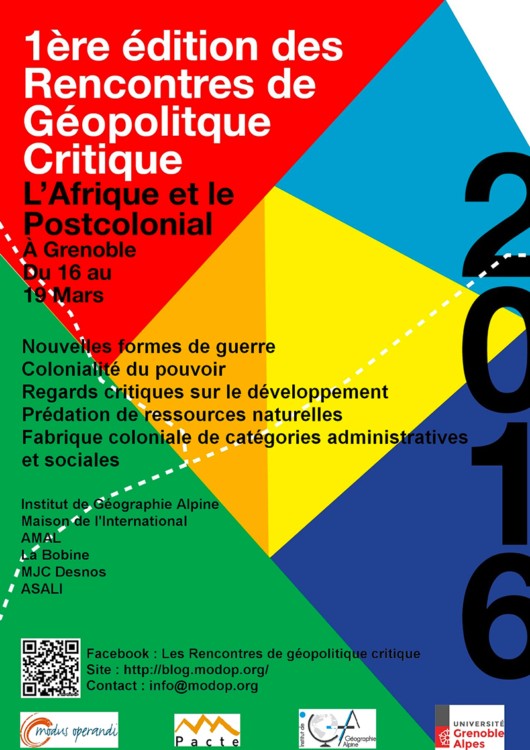

L’Afrique et le post colonial

1e édition, mars 2016

Les Rencontres de géopolitique critique se présenteront sous la forme de plusieurs tables rondes organisées au moment des repas (déjeuners et soirées) du 16 au 19 mars 2016 afin de présenter et de discuter, au travers d’une approche de géopolitique critique, d’une variété de situations identifiées sur le continent africain. Cet événement a pour but de créer du lien entre l’université et la société civile, en s’appuyant sur un partenariat fort avec des associations nationales et grenobloises pour complexifier les analyses et embrasser des enjeux plus largement. En écho à ce partenariat, les lieux des tables rondes seront diversifiés afin de panacher les débats universitaires et associatifs.

L’objectif de ces rencontres est de questionner les liens qu’entretient l’Afrique avec la situation post-coloniale. La réception des études post-coloniales en France commence véritablement dès 2005 avec les polémiques autour de la loi sur les « bienfaits » de la colonisation, après une longue période d’occultation de ce pan de l’histoire. C’est pourquoi, nous souhaitons comprendre comment les phénomènes engendrés par le fait colonial se sont poursuivis mais aussi métissés, transformés, résorbés en interrogeant notre histoire coloniale aujourd’hui particulièrement normative. L’Afrique est un continent pris dans des histoires et des géographies post-coloniales complexes, qui donnent à voir des rapports de pouvoir territoriaux intriqués avec le capitalisme global contemporain. Pour dénouer les fils de ces relations spatiales et temporelles qui produisent de nombreuses injustices et inégalités, la géopolitique critique peut être un outil particulièrement pertinent pour construire des discours alternatifs sur le continent africain.

Depuis les années 1990, la géopolitique fait face à un engouement tant médiatique qu’universitaire en France, ce qui lui vaut parfois de perdre sa valeur scientifique. Définie par Yves Lacoste, l’un des précurseurs de cette discipline, comme « l’étude des rivalités de pouvoir sur des territoires » (1995, p. 3), la géopolitique repose historiquement sur « les relations inter-étatiques pour le contrôle violent du territoire » (Lévy, 1999).

Actuellement, son utilisation foisonnante dans les grandes écoles tend à réduire cette approche aux seuls enjeux stratégiques, économiques et financiers alors qu’il existe d’autres courants et notamment celui de la géopolitique critique. Depuis les travaux de John Agnew et Gearoid Ó Tuathail, qui ont déconstruit les théories géopolitiques en montrant leur instrumentalisation par les États, la discipline a multiplié les échelles d’application et les angles de vue. À la suite de Stéphane Rosière, la géopolitique française s’est diversifiée, tentant de construire des modèles prenant en compte la diversité des faits politiques, de la coopération à la coercition, dans la fabrique sociale et spatiale. Plus récemment, la géopolitique aborde enfin des questions de société telles que le genre ou le post-colonialisme (travaux de Jo Sharpe notamment). Souhaitant promouvoir la diversité des approches (histoire, géographie, anthropologie, sciences politiques, sociologie, économie) sur les questions liées aux territoires, aux conflits et aux pouvoirs, nous avons voulu créer un espace d’échanges qui laisse la place à des discours critiques. Pour cela, nous souhaitons adopter une démarche méthodologique singulière questionnant la production des savoirs et leur hiérarchisation, déconstruisant la domination des savoirs experts : il s’agit d’associer aux prises de parole des rencontres tous ceux intéressés par le projet.

L’Afrique et le post-colonial, Cahier des 1e Rencontres de Géopolitique critique, mars 2016

Revue de la presse des Rencontre

- Tribune Libération, 17 mars 2016

- Interview Radio Grésivaudan 2016 (je n’ai pas trouvé les liens sur leur site, je leur ai écrit)

- Interview Radio Grésivaudan 2017

- Article Petit Bulletin 2019

- Interview Claske Place Grenet’

46, rue d'Alembert

38000 Grenoble - FRANCE

Tél. 04 76 49 03 24

Contact e-mail